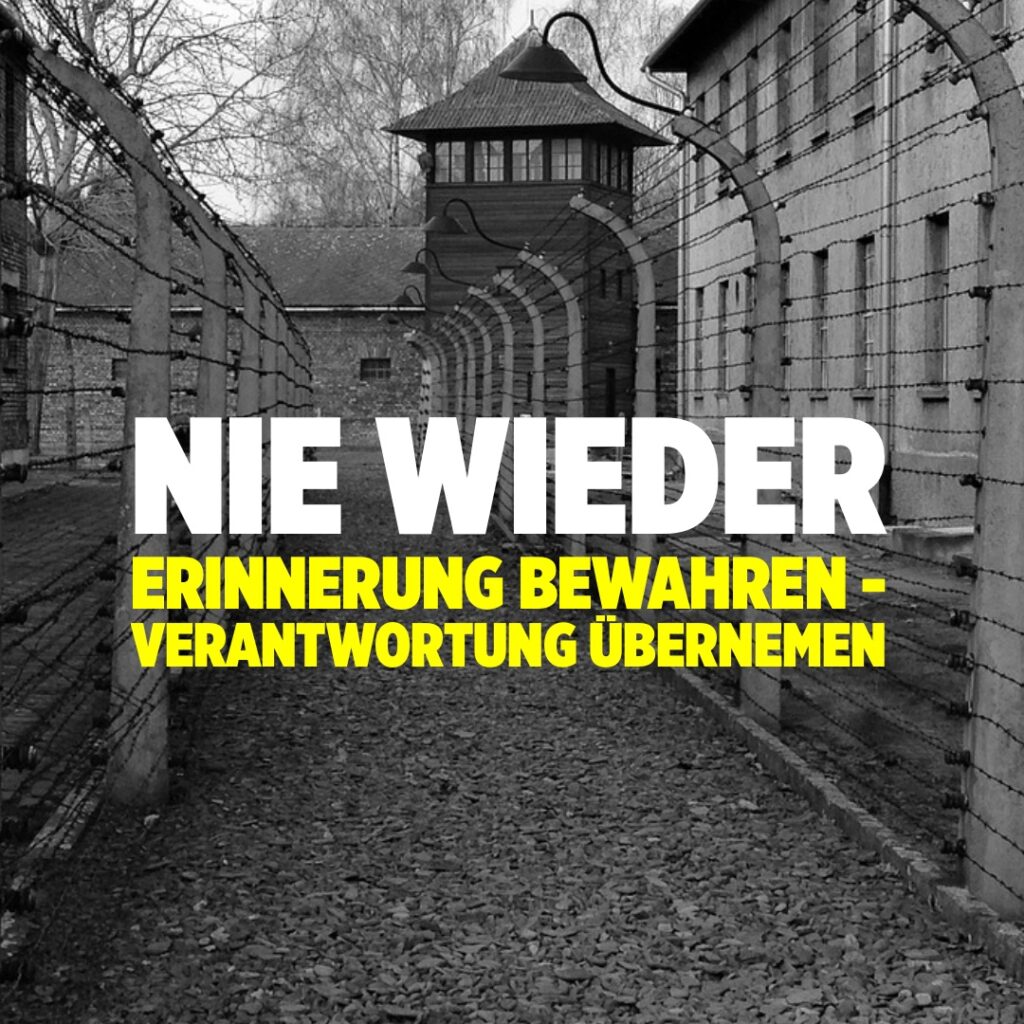

Anlässlich des Gedenktages zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar erinnert Bündnis 90/Die Grünen daran, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine zentrale Aufgabe demokratischer Gesellschaften bleibt. „Das Erinnern an die Verbrechen des Holocaust ist nicht nur eine historische Pflicht, sondern auch ein unaufgebbares Fundament unserer Demokratie“, betont Marcel Richter.

Auschwitz steht als Synonym für das unermessliche Leid, das der nationalsozialistische Terror über Millionen von Menschen brachte. Die systematische Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden sowie die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma, Homosexuellen, politisch Verfolgten und Menschen mit Behinderungen mahnt uns, wachsam zu bleiben. „Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsrevisionismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, stellt Richter klar.

Verantwortung in der politischen Debatte

Besorgniserregend ist, dass rechtsextreme Kräfte und populistische Strömungen zunehmend versuchen, die Erinnerungskultur zu relativieren oder gar umzudeuten. „Wenn politische Akteure das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus infrage stellen oder verharmlosen, gefährden sie unsere demokratischen Grundwerte“, warnt Richter.

In diesem Zusammenhang ist das Verhalten der CDU und CSU in der aktuellen politischen Debatte besonders bedenklich. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat kürzlich einen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik vorgestellt, der unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen und die sofortige Inhaftierung ausreisepflichtiger Personen vorsieht. Während Merz betont, dass die CDU keine Mehrheit mit der AfD anstrebe, nimmt er eine Zustimmung der AfD zu CDU-Anträgen in Kauf. Diese Haltung wirft grundlegende Fragen hinsichtlich der Abgrenzung zu rechtsextremen Positionen auf.

Zudem zeigen Entwicklungen innerhalb der Unionsparteien, insbesondere in ostdeutschen Landesverbänden, dass eine klare und unmissverständliche Abgrenzung nach rechts nicht immer konsequent erfolgt. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es wiederholt Stimmen aus CDU , die für eine Zusammenarbeit mit der AfD offen waren oder entsprechende Szenarien nicht klar ausgeschlossen haben. Gleichzeitig schlägt die WerteUnion, eine Organisation mit Nähe zur Union, immer wieder Positionen vor, die eine Annäherung an rechtsextreme Narrative erkennen lassen.

„Gerade angesichts unserer historischen Verantwortung ist es inakzeptabel, wenn die CDU nicht eindeutig gegen eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten Stellung beziehen“, kritisiert Richter. „Wer AfD-Positionen übernimmt oder stillschweigend hinnimmt, gefährdet das demokratische Fundament unserer Gesellschaft.“

Blick in die Zukunft – Demokratie braucht Engagement

Mit Blick auf die kommenden Jahre mahnt Richter zu einer entschlossenen Verteidigung der demokratischen Grundwerte. „Die wachsende politische Radikalisierung und die zunehmende Geschichtsverzerrung machen deutlich, dass wir als Gesellschaft Haltung zeigen müssen.“

Die nächsten Wahlen – sowohl auf Landes als auch auf Bundesebene – werden entscheidend dafür sein, ob Deutschland weiterhin eine starke Demokratie bleibt oder ob rechtsextreme und geschichtsrevisionistische Strömungen an Einfluss gewinnen. „Es reicht nicht, sich nur an Gedenktagen zu erinnern. Wir müssen aktiv gegen Antisemitismus, Rassismus und die Relativierung der NS-Verbrechen vorgehen – in Schulen, in den Medien und in der Politik“, betont Richter.

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich dafür ein, dass Erinnerung nicht zur bloßen Ritualisierung verkommt, sondern eine gelebte Verantwortung bleibt. „Es braucht klare politische Konsequenzen: eine konsequente Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus, eine entschiedene Haltung aller demokratischen Parteien und eine klare Absage an jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD“, fordert Richter.

„Die Lehre aus Auschwitz ist eindeutig: Unsere Demokratie steht nicht von selbst. Sie muss täglich verteidigt werden – von uns allen“, so Richter abschließend.

Artikel kommentieren